纪念贝竹韵诞辰100周年 | 贝总的一生,代表了一个阶层与时俱进的选择

文/范永进 发布时间: 2024-01-22

1923年,贝竹韵出生于上海,是德丰祥绸缎棉布庄的“小开”。1942年,他离开学校后步入社会,与亲友一起筹建金安保险公司并担任囊理;1945年,他进入自家的德丰祥绸缎棉布庄担任副经理,后又在同业公会中担任公职。解放前夕,贝竹韵放弃了迁居香港的机会,留在上海。1962年6月,他被任命为黄浦区第一商业局副局长,后任黄浦区手工业局副局长。1979年,贝竹韵参与上海市工商界爱国建设的筹建,并任公司董事、襄理;1992年在改制后的上海爱建股份有限公司任副总经理。同年,参与上海工商界爱国建设特种基金会的工作,任常务理事、秘书长等职。贝竹韵还曾任上海市人民代表,上海市政协委员,黄浦区集管局副局长,上海市工商联执委,民建黄浦区工委会副主任委员,民建上海市第六、七、八届常务委员会委员。

贝总的人生,不仅仅是个人奋斗的传奇,更是一个阶层时代选择的缩影。贝总以其独特的经历和坚定的信仰,与刘靖基、唐君远等原工商业者们一脉相承,他们走过“实业救国”、“民主建国”的征程,最终汇聚成“爱国建设”的时代主旋律,这是中国民族工商业者们不灭的家国情怀和坚定的理想信念的具体体现,他们所秉持的爱国精神和对国家繁荣的执着信仰,为我们后来者树立了榜样。

留下来,跟党走,踊跃参与新中国社会主义建设

中国民族工商业发端于晚清,“洋务运动”催生了中国第一批现代意义上的企业以及第一代企业家。1898年,戊戌变法虽然失败,但新的思潮却有力地推动了民智开化,越来越多的民众以及绅士接受并投身实业,成为民族工商业者,他们是我国新式工业、商业、金融业和交通运输业的开拓者,也是学习欧美、日本等资本主义企业管理方法的先行者。之后,中国民族工商业经历了民国政府成立、第一次世界大战的影响、东北国土沦陷、世界经济危机、土地革命战争、抗日战争、解放战争等重大事件,其发展过程复杂曲折。在这段动荡历史时期内,民族工商业者苦心经营着企业,他们怀着“实业救国”的梦想,在夹缝中求生存与发展。贝竹韵作为其中的一员,一方面刻苦学习,钻研业务,虚心请教,在“绸缎棉布庄”领域做出了一些成绩;另一方面,他接触资产阶级民主思想,了解俄国的“十月革命”,面对当时国民政府的腐朽统治,在进步思想的影响下,他认为只有共产党才有拯救中国的希望。

解放前夕,民族工商业者面临着去与留的艰难抉择。“红色资本家”荣毅仁的父亲荣德生了解到共产党要求工厂企业不外迁、不外逃以及对民族工商业的政策后,他完全接受,认为“生平未尝为非作恶,焉用逃往国外”,故在最后关头,荣德生和荣毅仁父子决定留在大陆。中国老一辈民族工商业者的杰出代表,著名爱国人士和社会活动家,爱建公司创始人刘靖基在中共和爱国进步人士的帮助下,了解到党对民族工商业的方针政策,他看到了新的希望和光明。他拒绝了国民党汤恩伯要他参加物资疏散委员会的要求,拒绝交纳所谓“保安捐”。怀着对事业的信念,抱着对前途的憧憬,毅然搭乘泛美航空公司从香港到上海的最后一班飞机,回到上海。追随着这些知名人物的脚步,贝竹韵放弃了迁居香港的机会,也毅然留在上海。于是,他们都有了后半生“跟党走,走社会主义道路”的政治选择,由“理想”成为“信念”,始终把自己的命运与祖国的前途紧紧相连。

1949 年 6 月 2 日,上海工商界人士在上海外滩中国银行大楼 4 层举行座谈会。陈毅市长一句“共产党鼓励工商业者在新上海的建设中起积极作用”,让留下来的民族资本家心中的石头落了地。贝竹韵主动参加工商经济研究会的学习和社会活动,是工商青年中的活跃分子。在上缴税收、认购公债和为抗美援朝捐献飞机大炮运动中,他积极带头,身体力行,深入同业,挨户动员访问。1956年公私合营高潮期间,他以亲身经历宣讲公私合营的优越性,一心配合党和政府的工作,主动说服其父把原来租给企业的店堂修缮后作为合股资金投入企业;同时还组织工商青年300多人的突击队配合政府,为推动同业早日完成公私合营起到积极的作用。

1956年,信大祥绸布商店公私合营

贝竹韵坚持“实业救国”理想,他认识到只有在中国共产党的领导下,坚持走社会主义道路,民族工商业才能真正得到发展,中华民族才能真正得到振兴。他和老一辈民族工商业者们一起,把人生信仰融入国家和民族的事业中,为新中国、新上海的振兴倾其心智、不遗余力,以实际行动擦亮了爱国奉献的人生底色。纪念贝竹韵先生,就是要学习老一辈工商业者报效祖国、振兴中华的爱国主义精神,他们不仅在经济舞台上展现风采,更在国家建设的关键时刻挺身而出。他们心往一处想、劲往一处使,书写着社会主义建设的新篇章。

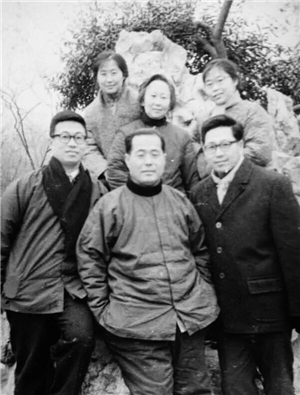

贝竹韵与妻子儿女的合影

加入民建,发挥特长,在多党合作和政治协商的舞台努力作为

1948年4月30日,中共中央发布纪念“五一”劳动节口号,号召“全国劳动人民团结起来,联合全国知识分子、自由资产阶级、各民主党派、社会贤达及其他爱国分子,巩固与扩大反对帝国主义、反对封建主义、反对官僚资本主义的统一战线,为着打倒蒋介石、建立新中国而奋斗”。“五一口号”是夺取新民主主义革命胜利、建立联合政府的行动纲领,很快得到了各民主党派的响应。1949年5月26日,周恩来邀集黄炎培、盛丕华、章乃器、孙起孟等12位中国民主建国会的理事、监事聚餐,讨论民建前途和今后的重点分工问题。周恩来提议,民建应使民族工商业者与新民主主义经济密切结合起来,团结、教育、领导工商业者,为新中国经济建设服务。他建议,再吸收一些私营及国营企业的厂长、经理参加。对周恩来的意见,民建同志进行了认真的讨论。根据成立初期以爱国民族工商业者和有联系的知识分子为主体这样一个特点,一致赞成和同意民建以民族工商业者为骨干、包括国营企业管理人员为重点对象的方针。这一方针的确定,为以后民建的自身发展以及在多党合作格局中充分发挥它的独特作用奠定了基础。1951年,贝竹韵加入了中国民主建国会,思想和觉悟上更加与时俱进,他严格要求自己,始终不忘自己的身份和职责,深入宣传中国共产党的方针政策,团结民建会员和工商业者投身社会主义建设,积极参加各种社会活动。

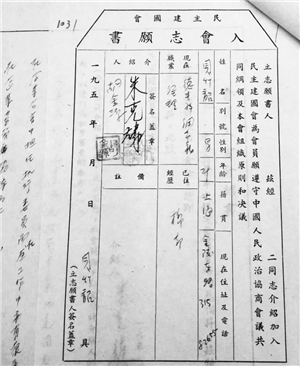

贝竹韵的民主建国会入会志愿书

1957年是民建和工商联正式合作的开端,这一年6月8日,中央统战部部长李维汉在中央统战部和国务院第八办公室联合召开的座谈会上提到社会主义改造高潮以后工商联的工作问题、工商联和民建的分工合作问题。1958年5月22日,市民建机关从陕西北路186号会所迁至江西中路406号与市工商联机关合址办公。同年12月,中国民主建国会上海市委员会和上海市工商业联合会联合召开会员代表大会。这是上海市民建、工商联两会第一次联合举行会员代表大会。1958年会员代表大会以后,民建、工商联两会联合设立办公室,联合召开市执委会议(民建市委委员、市工商联执行委员会议)、正副主任委员联席会议。当时,社会各界对于民建、工商联普遍理解为“两会”,有别于现在人大、政协的“两会”,但影响力却同样不可忽视。那个时期的贝竹韵,除了担任黄浦区第一届人民委员会的人民委员,区人民代表,还担任过上海市人民代表,上海市青联委员,全国青联委员,上海市政协委员,市工商联执委,他为党的统一战线工作奉献着自己的一片爱国热忱。

参加全国工商界青年积极分子大会的上海代表团在北京天安门合影,右三为贝竹韵

贝竹韵在企业管理上具有相当高的理论水平和丰富的实践经验,能及时发现问题,提出一些积极性的建议广获好评。“十年动乱”期间,他相信党,相信政府,相信一定可以拨正航向,始终没有失去一颗爱国之心,坚信信念与希望。“文革”后,他全心全意地投入到新时期百废待兴的工作中去。根据组织安排,他脱产在区里开展各界人士学习以及区民建、工商联“两会”组织的恢复工作。他运筹资本的才华,在前所未有的宽松政治氛围中,得到了充分的发挥。他积极调查研究,出谋划策,为“四化”作贡献。不少参政议政的提案多次收入民建会讯,有的还形成了政协提案。在他的带领下,爱建系统民建队伍不断发展,工作开展得有声有色。爱建系统民建支部还开展了帮困捐助、在贫困地区建立希望小学、支援灾区等活动,为社会公益事业作出了积极的贡献。

作为民建会员、人大代表和政协委员,无论是新中国成立初期在公私合营中积极响应党的号召,还是在改革开放后努力开拓经济建设发展的新局面,贝竹韵坚持把中国共产党的路线、方针、政策与民建的具体实际相结合,把参政议政作为重要的着力点和出发点,本着围绕中心、服务大局的原则,充分发挥自身的智力优势和群体能量,就经济社会发展中的重点、热点和难点问题进行深入调查研究,并通过政治协商、民主监督、参政议政等重要途径,积极建言献策,促进社会经济发展。他对民建组织乃至民建事业的发展,始终满怀关切眷恋之情。纪念贝竹韵先生,就是要继承老一辈优良传统,让多党合作事业薪火相传、根基永固,并激励新一代民建人奋发有为,砥砺前行。

投身爱建事业,埋头奉献,在经营和发展中享有“铁算盘”美誉

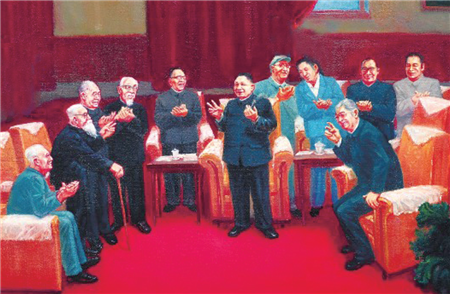

1978年12月,中共十一届三中全会召开,党和国家的工作重心转向经济建设,拉开了改革开放大幕。1979 年1 月17 日,邓小平在人民大会堂福建厅宴请了5位老工商业巨子:胡厥文、胡子昂、荣毅仁、周叔弢和古耕虞,听取他们对搞好经济建设的意见和建议,并提出要落实对原工商业者的政策,摘掉资本家的帽子,强调“钱要用起来,人要用起来”,发挥原工商业者的作用。座谈会一直持续到饭点,于是邓小平请五位老工商业者围着火锅吃涮羊肉。

1979年1月17日,邓小平等会见原工商界“五老”并一起吃火锅,请荣毅仁等出山

这次座谈会因此被誉为“五老火锅宴”,成为党的统一战线和民营经济发展史上的一段佳话。1979年5月19日,上海市民建、工商联经过反复酝酿,在两会召开的“为‘四化’服务学习交流会”上,以刘靖基、唐君远为首的原工商业者提出用落实政策发还的钱款筹集组建公司的倡议。同年9月22日,以“爱国建设”为唯一宗旨的改革开放后首家民营企业爱建公司应运而生。贝竹韵参与了筹备、组建爱建公司的全过程,当时,要不要到爱建公司工作,他也曾犹豫过,但是,他深明大义,知道由刘靖基领衔的爱建设公司是改革开放的新生事物,应该投身到新的事业中去。这一次的选择,也成就了他人生的又一个高度。他从初创时期的建筑业务部副经理,一路升职为公司的董事、襄理、副总经理;爱建上市之后,他作为公司的高级管理人员,起到了不可替代的作用。

1979年9月22日,上海市工商界爱国建设公司成立大会召开

贝竹韵的工作作风踏实、精干,经常深入到各区爱建分公司和协办工厂了解和掌握情况,及时把握经营商机,发现存在问题,提出解决措施,协助刘靖基、荣鸿仁等领导为爱建公司的实业经营呕心沥血,鞠躬尽瘁。无论是爱建公司的董事会还是股份公司的办公会议,他的发言都是言简意赅,直入主题。业务经营上的每个细节、每笔账目他都烂熟于心。在爱建公司的运营中,他分管着爱建实业、财务、审计等重要部门。他经手的项目,一定反复考察、详细论证,从不轻易拍板;对那些好大喜功的说法、做法都会直接提出批评。因为他知道要“用好股东的每一分钱”。

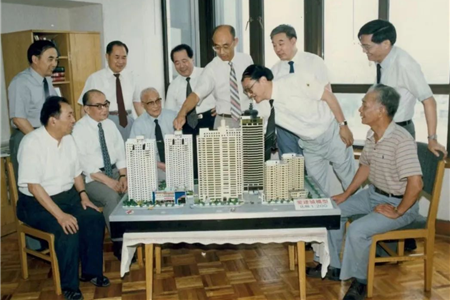

1992年9月公司改制后,股份公司第一届领导集体研究工作

贝竹韵在经营上稳健、谨慎,但并不影响他在决策中的敏锐和睿智,当年在公司会议决定购买中华企业等股票的决定上,他果敢促成决议,为爱建公司躲过以后的劫难攒下了足够的“压箱底”资金,“铁算盘”的美誉也由此而来。他勤俭质朴,严于律己。有一次在福建的爱建下属单位请公司领导到福州考察,他带了夫人一起去,回来后,他坚持要自掏腰包支付夫人的差旅费。他艰苦创业,守正创新。爱建公司第一家联办企业——浦江手表厂、第一家全资企业——爱建打字服务社到第一家与外省市联办的福州上海西餐厅,都有他精心筹划的身影。

1993年9月25日,公司领导王仁中(前排中)、贝竹韵(前排右三)到福州西餐厅看望员工时留影

1992年9月,上海市工商界爱国建设公司进行股份制改制时,以刘靖基为代表的海内外原工商业者继续高举“爱国建设”旗帜,将创办爱建公司过程中的历年积累4500万元捐赠出来,经时任上海市委书记兼市长朱镕基支持,创立了上海工商界爱国建设特种基金,成为爱建公司创始股东和大股东,支持公司发展,同时开展资助各类社会公益事业。冠名“特种”是全国首创,也是目前为止上海乃至全国唯一一家名叫“特种”的基金会。

爱建特种基金会与爱建股份公司有许多同志交叉任职,公司还有部分老同志退下来后进入基金会任职。图为1996年,爱建股份公司第一届、第二届董、监事会部分成员合影。

前排左起:虞贤法、严庆禧、宗之琥、王仁中、杨延修、陈铭珊、沈祖棫、杨臣勋、杨铨谟

中排左起:吴大明、王光俭、贝竹韵、顾青、唐仑千、杨锡山、谢宗锵、张亚培

后排左起:王云钦、王祚岩、周浩奎、程新、唐福成、赵效定、冯振新、刘麟章

爱建特种基金成立后,有效发挥慈善功能,积极开展社会公益活动,业务范围包括资助民营企业培训人才,资助社会教育、福利事业和为老龄事业服务等公益项目及活动等,30年来已投入公益项目数百个,捐助资金逾1亿元人民币,产生了广泛而积极的影响,收到了社会上不少的赞誉,为社会公益慈善事业的发展贡献了自身独特的力量。1992年特种基金会成立之初,贝竹韵就担任了常务理事,后又担任秘书长。

爱建特种基金向福建省宁德屏南地区中学捐款30万元用于学校的建造,并以“爱建”命名为“爱建中学”;1996年10月,爱建特种基金副理事长宗之琥(右三)、秘书长贝竹韵(右二)出席福建屏南寿山爱建中学命名仪式

贝竹韵在爱建公司和爱建特种基金会工作了近30年,他为“爱国建设”事业积极作为,倾力奉献。凭他用创新、敬业、诚信和无穷的人生智慧,以及超凡的才能在改革开放的舞台上长袖善舞。纪念贝竹韵先生,就是要秉持勤勉敬业、艰苦奋斗的优良作风,严格要求自己,积极奉献进取,为“爱国建设”事业添砖加瓦。

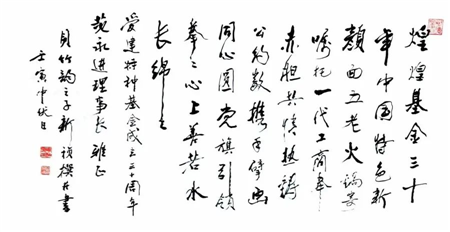

范永进理事长与贝竹韵之子贝新祯在爱建特种基金会成立三十周年时合影

贝新祯为爱建特种基金会三十周年题诗

.png)

在贝竹韵先生诞辰100周年之际,我们不禁回顾他那跌宕起伏的一生,发现这是中国民族工商业百年发展历程的生动缩影。作为中国民族工商业者群体中的一员,贝竹韵与刘靖基、唐君远等老一辈工商业者的贡献不仅仅是企业发展的成功,更是共同铸就了一段闪烁着家国情怀的历史画卷。他们将爱国爱企与建设事业结合,将个人追求与国家利益融为一体,在一次次历史和人生的十字路口,用坚定的信念,无悔的选择,成为爱党爱国的生动典范。他们敢为人先的创新意识、锲而不舍的奋斗精神和令人敬仰的高尚品德,是引领新一代民营企业家奋发向前的精神旗帜,也是“爱国建设”事业发扬光大的永恒丰碑。

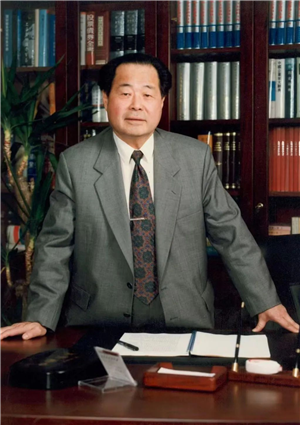

贝竹韵在办公室的工作照

通过纪念贝竹韵先生,让我们共同致敬老一辈工商业者们,传承他们的精神,为新时代中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

(本文作者系爱建特种基金会理事长,爱建集团党委书记、监事会主席)

编辑:仲晔骅